普段スーパーマーケットに行くと、野菜コーナーに必ず置いてある

「きのこ」

栄養価も高く、免疫力アップ効果も期待できるきのこを、普段から食事に取り入れている方も多いでしょう。私もよく味噌汁に入れます(^^)(笑)

ただ、そんなきのこは、実は植物でもなければ、野菜でもありません。

しかし、以前はこれも植物として考えられていました。

ですが、そのきのこに関する研究が進むにつれ、これを植物という分類にしてしまうのは、無理があると考えられるようになってきました。なぜなら、きのこは一般的に植物として知られるような光合成などを行うこともなく、かつその正体はカビのような

「菌類」だからです。

このきのこが菌類であるということは耳にしたことがあっても、その意味をいまいちよく知らなかった、考えたことがなかったという方もいると思うのですが、

実はきのこの正体は「菌糸」と呼ばれる糸状の体を持った菌類の仲間であり、それが「胞子」と呼ばれる種を飛ばすために、寄り集まって1つの形となるものが、きのこの正体なのです。

なので、きのこの中身は、実は繊維状の菌類がびっちりつまったもの、というわけなんですね。

ちなみに、このきのこは

「子実体(しじつたい)」

とも呼ばれ、

この子実体を作らない菌類や、目で見えないくらいの子実体を作るものを、まとめて

「カビ」

と呼んでいます。

つまり、私たちが普段カビと呼ぶ存在は、まさにきのこを作らないだけの菌類なのですね。

こう聞くとなんとなくきのこが気持ち悪いと思ってしまう方もいるかもしれませんが、きのこも野菜もその系統と作られ方が違うだけで、沢山の細胞からできていることには変わりありません。

大方のことはここで説明してしまいましたが、

では、その分類の歴史に触れながら、きのこについてもう少し具体的に解説していきたいと思います。

そもそも野菜とは何か?きのこが植物であると考えられていた過去

きのこを野菜に含めないということは、実は世界的な基準としてそう決まっているわけではありません。

ただ、野菜とはそもそも何かと考えた時に、これは広義には

「食用の草本植物の総称」

とされており、すなわち地中に根を張り、光合成をおこないながら育つ植物のうち、その一部が食用となるもののことを言います。

しかし、実はよくよく考えると、野菜と一口に言ってみても、

ごぼうのように根の部分を食用とするものもあれば、

ナスやトマトのように、花が咲いた後の果実を食べる場合もありますし、

ニラのように、花が咲く前の葉や茎の部分を食用とする野菜もあります。

しかし、これらは植物という部分では共通しているので、確かに野菜と言われれば納得できますよね。

一方きのこも、以前は植物であると考えられていました。

しかし、そのころはまだ、すべての生き物を

- 動物

- 植物

という2つに大別していたころで、その2つしかないのであれば、確かにきのこは植物の方に分類されますよね。

しかし、きのこ、すなわち菌類の研究が進められていくにつれ、これを植物というくくりにしておくのはいささか問題があるということが分かってきました。なんていったって、その正体は菌類ですからね。

しかし、最終的にはそのきのこを野菜に含めるかどうかという部分は、

個人個人どうとらえるか、という部分が非常に大きいと感じます。

一般的な植物ときのこを比較すると、その系統は全くの別なので、きのこを植物というのは難しいですが、別に野菜という言葉の意味を無理やり植物に限定する必要もないので、そこにきのこを含めても何ら問題はありません。

実際に、きのこを含め野菜と紹介しているサイトは沢山ありますし、特に問題もないのでそれで良いでしょう(笑)

細菌と菌類の違い

↑大腸菌の画像↑

私たちは普段、細菌と呼ばれるものが感染症の原因になることを知っており、

さらに、その内の一部は体の中に住んでいることも知っています。いまや、大腸菌は我々の健康と密接な関係を持っているということは周知の事実ですよね。

しかし、その細菌と菌類は、同じ「菌」という言葉が使われているものの

その実態は全くの別物です。

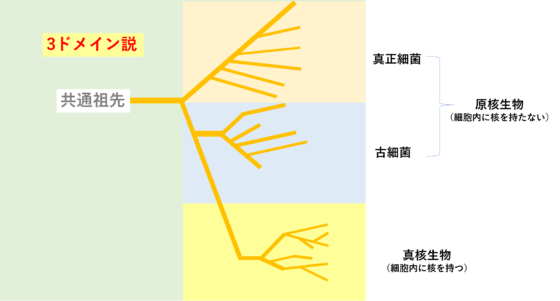

まず、これを説明するためには動物や植物も含め、生物を大きく3つに分類する

3ドメイン説

について説明しなければなりません。

ただ、これは具体的に説明すると長くなるので簡単に説明しますと、

まず、今から約38億年ほど前にこの地球上に初めて細胞を持つ生物が誕生したのですが、

この生物は、その後2つのグループに分化しました。

このうち、一方は

「細菌(真正細菌)」としてその種を増やしていったのですが、(一般的に細菌と呼ばれているものは、真正細菌のこと。)

もう一方は

「古細菌」というものに分化し、

その古細菌の中から、さらに

「真核生物」というものに分化するものとに分かれていきました。

ちなみに、真核生物とは、その細胞の中に

「核」と呼ばれる部屋を持っているという意味であり、

真正細菌や、古細菌はその細胞の中に核を持っていません。

そのため、真核生物と比較して、真正細菌や古細菌を

「原核生物」とまとめて呼びます。

…すごく混乱しそうな内容ですが、皆さん大丈夫でしょうか?(笑)

今説明したことを図に表わすと、以下のようになります。

そして、ここで私が言いたかったことは、

きのこを作るような菌類は、実は真核生物に分類され、細胞内にちゃんと核を持っているということ。

なので、同じ「菌」という言葉を使ったとしても、大腸菌のような真正細菌とは全く系統が違うのですね。

そして、今の生物学分類法では、まずはそのすべての生物を3ドメイン説によって3つに分類し、さらにその次に「界」という言葉を用いてそれらの生物をいくつかの界に分類します。

しかし、実はこの「界」の部分が現時点でも非常に曖昧で、

絶対にこうと決まったものがいまだにないのです。

この辺りは、今後もしばしば見直される可能性があります。

ただ、以前は

原核生物を

- 「モネラ界」でまとめ

真核生物を

- 「原生生物界」

- 「菌界」

- 「植物界」

- 「動物界」

でまとめるという、5界説が主流となっていた時代があり、今でも一部ではその5界説を用いて説明されることがあります。

この考え方で行くと、人間は動物界に分類され、きのこは菌界に分類されることになりますね。

変形菌が動く映像がすごい!

変形菌とは言うものの、今ではその系統はきのこを作るような菌類ではなく、アメーバのような生物に分類されるのでは?との見方もあるのですが、

きのこほどの大きさにはならないものの、やはり子実体を作り、胞子によって増える菌類的な性質を持ちながら、全体としてその形を少しずつ変えていき、微生物を摂食するという動物的性質も持つ不思議な生き物がこの世には存在しています。

言葉で聞いても何を言っているのかよくわからないと思うので(笑)、是非一度以下の動画をご覧になって見てください。

これはかなり再生速度を上げているので、実際はもっとゆっくり動いていますが、その動く様子がよくわかりますよね。

この不思議な生き物「変形菌」は「粘菌」とも呼ばれていますが、これを動物とするか、菌類とするかは今でも意見が割れており、

そもそも菌類でさえ、いまだにそれを植物に含めるかどうかで意見が割れることもあるようです。

なので、例えば今回はきのこを植物に含めるか、野菜に含めるかということについて触れましたが、実はそれは本当にこれからの研究次第で変わってくるところなので、何とも言えないのです。

ただ、菌類を植物とする意見は今後どんどん淘汰されていく傾向にあるのではないかと予想されます。その形態は普通の植物と呼ぶ存在とは明らかに違いますからね。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)

こちらの記事はいかがですか?⇒【2018】恐竜はなぜ絶滅したの?隕石と氷河期の関係とは?